石川県能登で「空飛ぶ通信基地局」を活用したダム管理DXの実証実験が実施

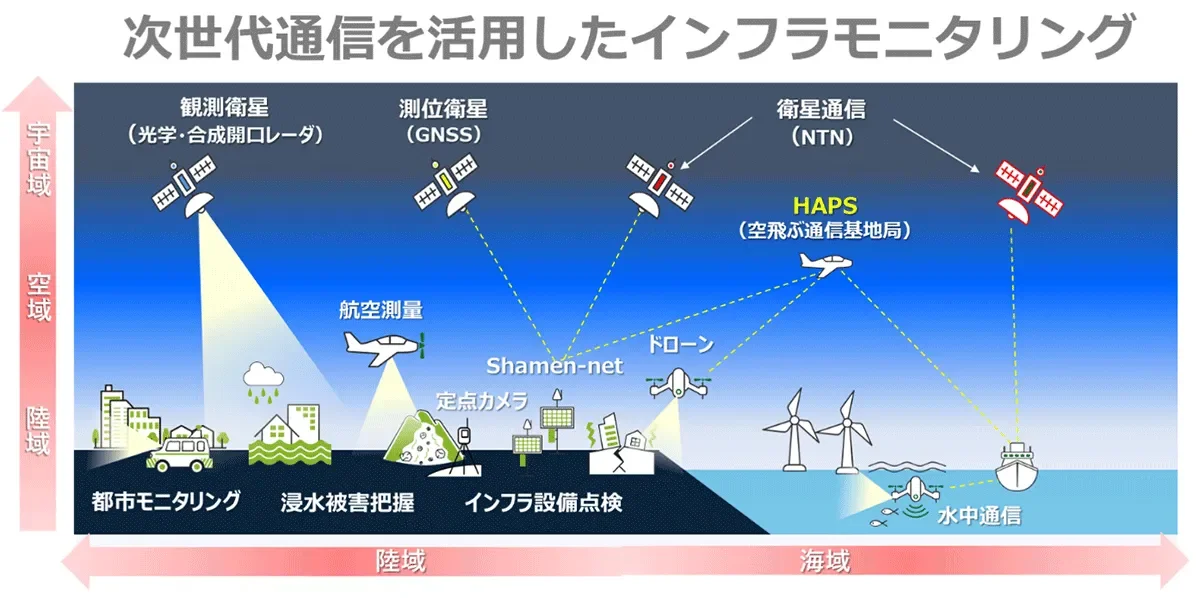

NTTドコモビジネス株式会社、株式会社ミライト・ワン、国際航業株式会社の3社は、石川県能登にある小屋ダムで、ダム管理をより効率的で安全にするための実証実験を行いました。これは、「空飛ぶ通信基地局」と呼ばれるHAPSや衛星通信などの新しい技術(NTN)を使って、ダムの状況を遠くから監視する仕組みを開発するものです。

実証実験の背景

能登半島地震では、山間部にある通信設備が壊れて連絡が取れなくなったり、ダムのような大切な施設が被災してもすぐに状況がわからなかったりする問題が明らかになりました。この課題を解決するため、NTTドコモグループが石川県と結んだ「災害からの復興・地域活性のための包括的連携協定」の一環として、「能登HAPSパートナープログラム」が始まりました。このプログラムの最初の取り組みとして、今回の実証実験が実現しました。

「能登HAPSパートナープログラム」は、山の中でも災害時でもつながるHAPSや衛星通信といったNTNの技術を活用し、新しい解決策を生み出すことを目指しています。

-

HAPS(High Altitude Platform Station)とは

地上から約20km上空の成層圏を飛ぶ無人航空機などを使い、広い範囲にインターネットなどの通信サービスを提供するシステムです。 -

NTN(Non-Terrestrial Network)とは

人工衛星やドローンなど、地上にないものを使って、広い範囲に通信サービスを提供する技術の総称です。

実証実験の概要

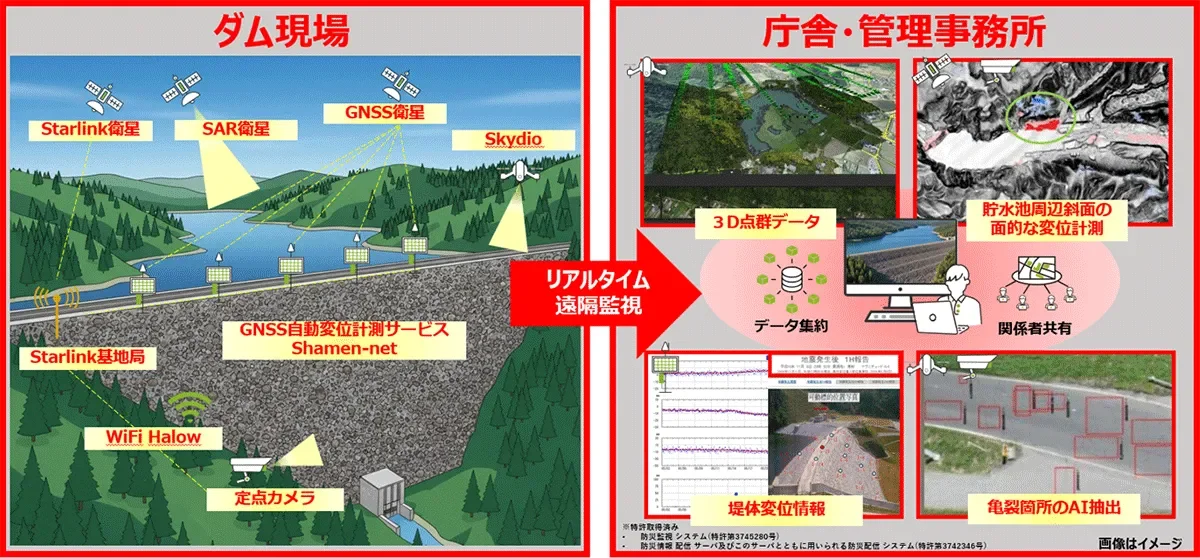

今回の実証実験では、災害時に通信が途絶えやすい問題を解決するため、様々な最新技術が組み合わされました。

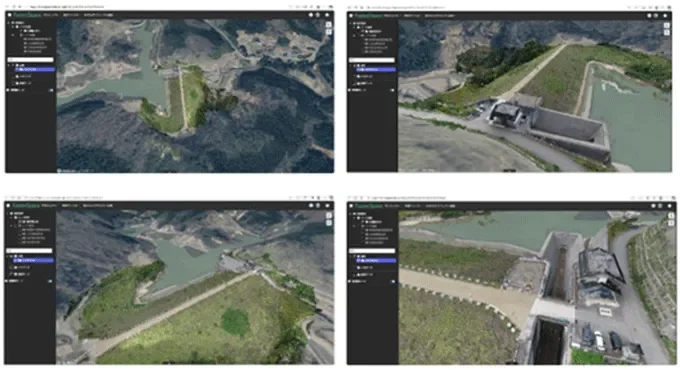

具体的には、NTTドコモビジネスが提供する「Starlink Business」(衛星通信)と「Skydio 2+ドローン」、ミライト・ワンの「自営無線Wi-Fi HaLow」と「AIカメラ」、そして国際航業のGNSS自動変位計測サービス「shamen-net」が活用されました。

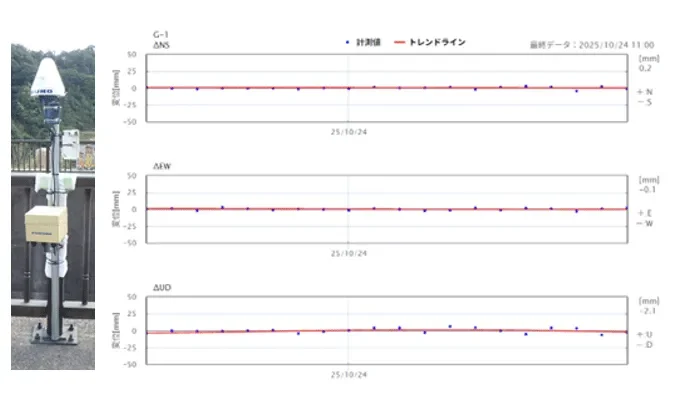

特に、「shamen-net」が持つ最高約1~2mmという非常に小さな変位を24時間365日監視できる高い精度の技術と、NTNの途切れない通信環境を組み合わせることで、人が行きにくいダム施設の点検や、普段の管理をより高度に、そして少ない人数で行うためのダム管理DX手法が有効であることが確認されました。

- GNSS(Global Navigation Satellite System)とは

人工衛星から送られる信号を使って、自分の位置などを正確に測る技術です。

各社の役割

実証実験における各社の役割は以下の通りです。

-

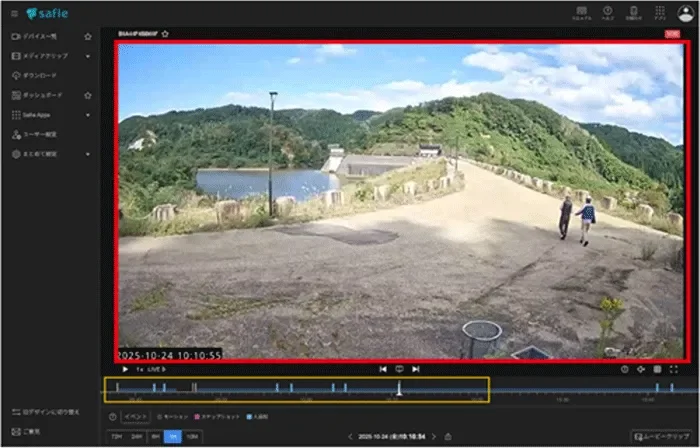

NTTドコモビジネス:Starlink Businessによる衛星通信の提供、Skydio2+ドローンによるダムの遠隔監視を担当しました。

-

国際航業:GNSS計測センサーによる変位監視、ドローンで撮影した画像のAI判読を担当しました。

-

ミライト・ワン:自営無線Wi-Fi HaLowの構築、人物検知AIカメラの提供を担当しました。

今後の取り組み

今回の実証実験で得られた知識や成果は、能登地域のような山間部での通信環境を良くし、地域のインフラ(社会基盤)をより良く管理することに役立ちます。さらに、総務省が進める「デジタルインフラ整備計画2030」が目指す、通信インフラの強化やHAPSの実用化にもつながるものです。

今後、3社は、今回のダム管理DXの手法に、地上からの監視カメラや、宇宙からの「SAR衛星(合成開口レーダー)」という技術を加えて、次世代の通信を使ったインフラ監視サービスを一つにまとめ、社会での実用化を加速させていく予定です。これにより、全国のインフラ管理をより高度に、少ない人数でできるよう、共同で事業を進めていくとしています。

- SAR衛星(合成開口レーダー)とは

地球の表面の情報を画像にするリモートセンシング衛星です。雲があっても夜間でも観測できる特徴があります。